消防署 [ストラクチャー]

こんばんは。

GW前半を仕事に喰われ、後半戦の一部を家族サービスに捧げた哀れな男です。

しかし、ただでは起きないのが男の中の男で仕事が忙しかろうと家族を大切にしようとロマンだけは忘れない。

私もその1人でいたいと常々思いながらも睡眠という極楽浄土に召される日々を送り続けてきた腰抜けが今回のGW(後半)は一味違う!

家族が寝静まり、星が瞬き、獣が闊歩する夜の奥多摩でビール片手にせっせと作ったストラクチャーはこれ。

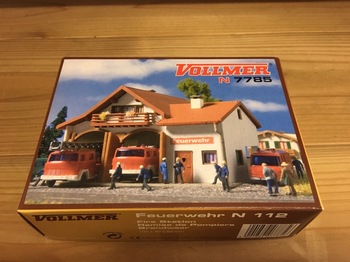

↑お手軽な消防署キットを見繕って家族旅行に同伴。

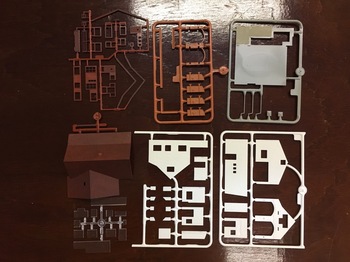

↑さくさくっと塗装を完了。

基本的にキットのデザインそのままで筆塗りするので、before&afterになんの変わり映えもありません。

ただ、箱絵の屋根はちょっと色が明るすぎるので、そこだけオリジナルというかビンテージ感を出しました。

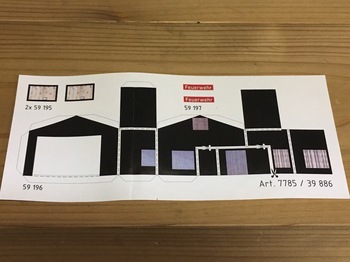

↑やぁ、久しぶりだね。

海外ストラクチャーではよく見かける謎のプリント。

この趣味を始めたときは正直言ってこいつの正体がわからなかったし、扱い慣れてないと作るのすげ〜難しいからカーテンだけ切り取って窓に貼ってやったんですよ。

そしたら透けるのなんのって、もう透け透けでモザイクかけたくなるほどでした。

↑こうやって使わなきゃダメなんです。

モザイクじゃなくて、黒塗り。

懐かしいですね。

昔のエ◯本は黒塗りでしたね。

そーゆー話しじゃなくて、こうすると照明を入れたときに光が壁を透過せず、カーテンのところだけがぼんやり光るんです。

キットを組む前に是非ともやっておきたい作業。

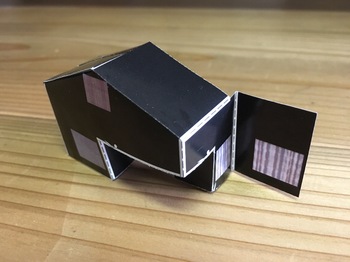

↑こんな感じですっぽりストラクチャーに入れてやります。

で、完成。

↑こぢんまりした消防署は田舎町に置く予定。

↑箱絵には写り込んでいない裏側。

意外と手の込んだ作りだったりします。

↑もう消防署の面影はゼロ。

ただのオシャレなコテージではないか。

↑表に戻ってきたけど、やっぱりオシャレコテージであって消防署ではない消防署。

この辺がヨーロッパ人の美的センスのなせる技なんだろうと感心してみたりしている。

↑こうして消防車を置いてみるとちゃんと消防署になる。

↑車両に置き換えて時代設定を40年ほど遡って遊んでみたりもする。

どっちの時代でも似合うところもヨーロッパ的で好き。

令和最初の投稿をストラクチャーにしたのはちょっとだけ意味がある。

私にとってストラクチャーは鉄道模型より大事だし好きなもの。普通は鉄道模型を引き立たせるためにストラクチャーを置くんだろうけど、私にとってはその逆でストラクチャーで街を作りたくて、鉄道はワンシーン。

だから節目にストラクチャーをもってきた。

最近レイアウト製作ばかりでストラクチャーを作っていない自分への戒めでもある。

ではまた!

令和もよろしくお願いします。

平成最後の更新か? [レイアウト]

こんにちは。

GWを控えた週末も結構バタバタしていて作業の進捗状況も芳しくありません。

GW前半は仕事がガッツリはいっているので、今回が平成最後の更新になるかもしれません。

まずは平成最後の状態をご覧に入れ、完成時の妄想を解説していきます。

↑アルペンルートとレーティッシュルートが急峻な崖を駆け巡り、私は昇天するのを必死に耐えなければいけません。

一番奥のランドヴァッサー橋的な橋の下にはアルプスの氷河から流れる出る雪解け水がドドドーッと大瀑布となり、渓谷を清流がサラサラ流れていきます。

そのため、ここには多くの橋が架けられ、屋根裏ワンダーランド最大の見所になっているのです。

シーナリーが完成したら、マツコの知らない世界に出れるんじゃなかろうか、とさえ思ってしまいます。笑

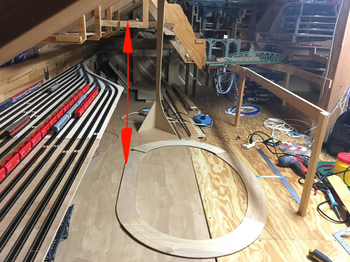

↑420mmを一気に駆け上がる7周半のループ線はうちの娘なら一瞬で乗り物酔い。そのさらに上の486mm地点にはレーティッシュルートの山頂駅があり、古城観光の拠点となる集落が現れてドキドキが止まりません。

山の中腹までは森があるので列車が見え隠れしながら駆け抜けるのでニンマリしないではいられず、中腹から山頂にかけては岩肌メインで所々に針葉樹が群生するスイスアルプスを演出して遠い目になります。

↑中央駅は約2400mmのホーム長で10番線、さらに2本の貨物通過線があり手動で運転すると必ずAランクの事故が発生します。

駅はハンブルク中央駅を模したドームに覆われ、ドーム内を様々な列車と人が行き交い、私もスモールライトで小さくなって中に入る予定です。

貨物通過線の脇には簡単な貨物ヤードも設置して物流に一枚噛んでるぞ感を出してみます。

↑いまはストラクチャー置場ですが、あの場所が全て街になります。

画像左側には中央駅や新市街、工場、トラムが、画像中央奥には城壁に囲まれた旧市街が広がり、マルクト広場、大聖堂、ゴシック様式の市庁舎などヨーロッパの街にある全ての見所が凝縮され、もはやヨーロッパ旅行に行く必要もなくなり、るるぶに特集され、世界の歩き方が発刊されることでしょう。

ストラクチャーからこの世界に足を踏み入れた私にとって、ここがもっとも力を入れたい場所。

人口は最低でも1000人欲しいので、たくさん子作りしないといけません。

入管法も改正されて移民もドシドシ受け入れます。

国境に壁は作りません。

↑街の下には12線の第1地下ヤードを備えています。

最長で2300mm、最短でも1800mmはある大型ヤード。

↑街とは反対側の地下には11線の第2地下ヤードと12線の第3地下ヤード、その2つの地下ヤードに跨がる4000mmの貨物ヤード2線。

これだけあっても保有車両が収まらない悲劇。

ケースから出したり入れたりするの嫌いなので、ホームレスの列車は余程のことがない限りお蔵入り、または、出品。

これが平成の屋根裏ワンダーランドの状態です。

建設当初は年号を跨ぐなど考えもしなかった。

そして、作ってみると思っていた以上に規模が大きくてビッリク。

夢が広がり、同時に金がなくなります。

おまけでちょっとだけ進めた作業も紹介しておきましょう。

これも平成最後の作業かも。

↑鉄橋につながる路盤を作ります。

簡単な作業に思えるかもしれませんが、左側の鉄橋も右側の路盤も脱着式のため、接続部は緻密な作業が必要で頭を悩ませています。

鉄橋との接続部は線路をガッチリ固定してジョイナーだけの接続にするのですが、路盤と鉄橋の高さ調整が難しい。

右側の路盤との接続部はユニトラックのジョイント部分を利用してユニジョイナーで繋ぎます。

そのため、ユニトラックを路盤に埋め込む作業が大変。

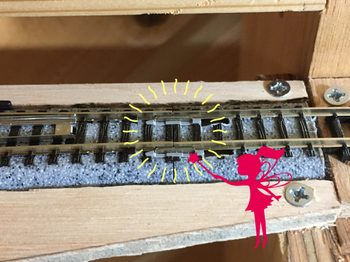

↑出来ました。

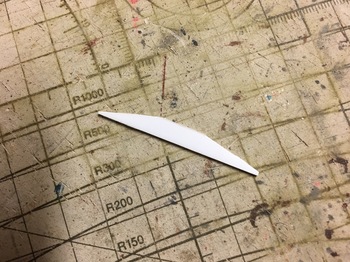

途中で微妙にカーブしているので、この形を作って鉄橋と既設路盤の間にピタッとはめるためには微調整につぐ微調整。

できればプラレールのようにサクッと繋ぎたいものです。

↑ユニトラックの埋め込みはトリマーとノミでベニヤに溝を掘ります。

トリマーは耳をつんざく騒音を伴うため、大嫌いです。

↑ユニトラックをはめ、コルク道床を貼って路盤の完成。

↑ご覧の通り高さが合いません。

元々橋に付いている橋脚ではこの状態なので、橋脚を改造するか新しいものを自作するしかないのでもう頭がいっぱいいっぱいで電池切れ。

その前に路盤を固定して線路を敷いてしまうのが先かな、どうするかな。

作業の順序を間違えると本当にエライことになるのでよーく考えてから進みたいと思います。

ではまた!

平成よ、さようなら!

令和もよろしくお願いいたします。

レイアウトに架ける橋 [レイアウト]

こんばんは。

今週末はそこそこ時間が取れました。

久しぶりに屋根裏レイアウトの工作を進めていきます。

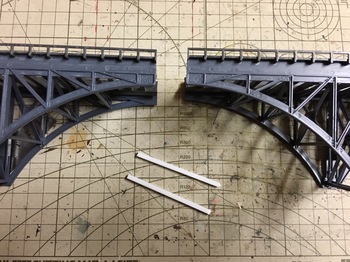

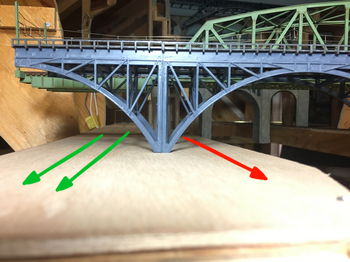

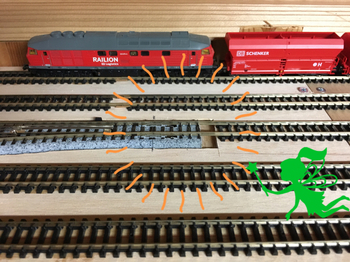

↑この2本の鉄橋に矢印のように線路を繋ぎたいので、あれやこれや四苦八苦することになりました。

↑その前に、手前の鉄橋は2つに分かれているのでプラ棒を使って繋ぎ合わせます。

↑こうして隙間にプラ棒を入れて、瞬間接着剤で固定します。

これだけでもかなり頑丈になります。

↑繋ぎ目で曲がってしまわないように金尺を添えて直線を出しました。

↑さらに、プラ板でこんなものを作り

↑ダメ押しの固定。

↑線路を敷いて出来上がり。

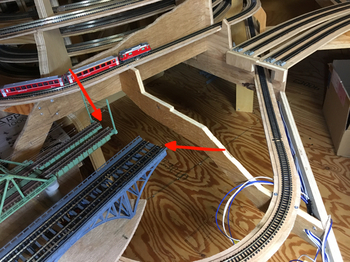

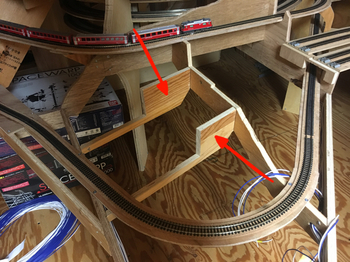

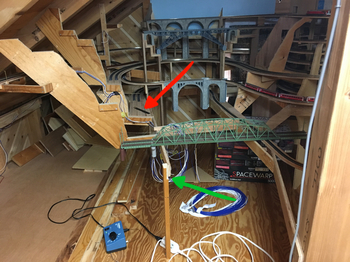

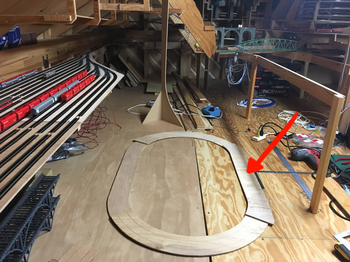

↑鉄橋が完成したので、ようやく本格的なレイアウト建設となります。この矢印のところに梁を設置したいのですが、どうやろうか?

↑こうします。

なぜなら。

↑ここに路盤を作るためです。

この路盤は鉄橋の橋脚用。

↑お次はこちら側。

斜面用の梁をもう一つ追加します。

↑追加完了。

この梁を固定するのは本当に大変。

大きいし、角度や高さを正確に合わせないといけないし、そもそも固定前は中に浮いてる状態だから色々工夫しないと設置できません。

↑うまく設置できたら、今度は矢印の部分に路盤を敷きます。

↑路盤完成。

この路盤は線路用と橋脚用を兼ねています。

↑両サイドの路盤ができたので、鉄橋を置いて位置を調整します。

↑左側の橋脚部分は赤い矢印がレーティッシュルート、緑の矢印がメインルートになります。

↑右側には鉄橋の始点となる梁を追加します。

↑鉄橋を置いて位置が決まったところで時間切れ。

次回は鉄橋の高さ合わせをしなければいけません。

手前の鉄橋はベースから65mm、奥の鉄橋は71mmです。

かなり緻密な作業を強いられることとなるでしょう。

でさまた!!

日本のDCCはどうなる? [エピソード]

春うらら

ようやく春らしい陽気になり桜も概ね満開といったところでしょうか。

今週末は仕事と家族サービス(姪っ子のお誕生日会)です。

最近ツイッターのTLにDCC関連の話題が流れてきて自分なりに考えたりしています。

今週は屋根裏作業もできず、これといってネタもないので、日本のDCCについて思うことを無責任に書くことにしました。

賛否あると思うけど、あくまで私見なので大目に見てもらいたい。

何度も書いているけど、私が鉄道模型を始めたのは2008年12月のこと。

子供の頃にmarklinやtomixを持っていて、当時はいわゆるアナログだけの世界だった。

だから当然アナログ、と言うか、そもそもアナログとデジタルの選択肢があることすら知らない状態で買ったドイツ鉄道の機関車がDCCだった。

当時の日本でDCCをやろうと思うと、KATOがアメリカから輸入していたDigitraxを導入するのが一番手っ取り早く、価格も安かったので、D101というコマンドステーションを買って走らせてみた。

↑これがD101。

走ったけど、アドレスとかCV値とか、どうやって操作するのかよくわからない、聞く人もいないので、日本でDCCが流行るのを待つことにした。

あれから10年。

日本では相変わらずDCCが普及していない。

なんでだろう。

日本では大きなレイアウトを所有できる人は限られているのが現状で、みんな狭い空間で鉄道模型を楽しむしかない。だからこそDCCってすごい可能性を秘めていると思う。

例えば長さ2m程度のモジュールレイアウトでは、アナログだとただ行ったり来たりするだけですぐに飽きてしまう。DCCならサウンドやライト、室内灯の制御、超低速運転が楽しめる。

慣れてくれば、自動運転やポイント、信号機の自動制御も比較的簡単にできる。

そうなると、長編成のセットなんていらなくて、鉄コレで十分だったりする。

省スペースレイアウトでサウンドを轟かせながら走る単行列車。

まさに日本の住宅事情に適っていると思う。

私の模型仲間の作品をいくつか見てもらいたい。

↓JR浜松さんのクモハ12

↓Nardiさんのキハ40-500

↓同じくNardiさんのC11

いかがでしょうか?この臨場感。

一度デジタルサウンドを経験してしまうとKATOのサウンドボックスでは満足できなくなるでしょう。

しかも、同一線路上で複数の車両を個別に制御できてしまうから、遊び方は無限に広がっていく。

こんな面白いおもちゃはないと思う。

それなのに日本でDCCが普及しないのはなぜなの?

この10年の間、色々な人にDCCを勧めた結果返ってきた意見は概ねこんなものだった。

DCCをやらない理由は

1.難しそう

2.金がかかる

3.今さらアナログからデジタルに移行できない

と言うことらしい。

「1.難しそう」

についてはほとんど誤解だと思う。操作はアナログとほぼ一緒だし、むしろ配線はアナログよりシンプル。

何が難しいって、アナログ車両にデコーダーを搭載する作業。

しかし、これはメーカーがやらないからダメなんだと思う。

欧米では製品としてDCCsoundモデルを売っているので、買ってきて線路に置けばそのまま遊べる。

つまり、難しいと言うより日本の鉄道模型メーカーがサボってるだけ。

「2.金がかかる」

については、その通り。

DCCで遊ぶためにはアナログ車両の価格にデコーダー、スピーカー等の価格が加算される。

ヨーロッパメーカーでのアナログ車とデジタル車の価格差は7千円から1万円といったところだろうか。

それからアナログ用パワーパックではなく、DCC用コマンドステーションが必要になる。

これが高い。

メーカーやスペックによってピンキリだけど、日本でコマンドステーションを手軽に購入できるのは冒頭に記述したDigitrax社のもの。現在販売しているD102の価格はKATOのホビセンで2万6000円ほど。

KATOのスタンダードSXが4200円、TOMIXのTCSパワーユニットN-1001-CLが9800円だからアナログより全部で3万円ほど金がかかることになる。

しかも充実の機能や高い操作性を有するroco社のz21やESU社のEcosを選ぶなら5万から10万は覚悟した方がよい。

このハードルは確かに高い。

「3.今さらアナログからデジタルに移行できない」

DCCに興味を持つ人の大半がアナログヘビーユーザーである。

数百両のアナログ車両を所有しており、これを全てデジタル化するにはデコーダー設置など膨大な資金を必要とするし、中にはデジタル化できない車両もある。

そうなるとデジタルへの移行を諦めざるを得ない。

これでは日本でDCCが流行るわけがない。

じゃ、どうやったら流行るのか?

ここからは完全に私見。

ずばり、日本のメーカーがDCC標準規格であるNMRAに準拠したデジタル鉄道模型を製品化するしかないと思う。

そんなの当たり前だと思うかもしれない。でも、その当たり前ができていないのが今の日本の現実。

KATOがDCCフレンドリー車両を販売して簡単にデジタル化できるようにしたけど、ただのDCCだけじゃダメでDCCsoundじゃなきゃ絶対に市場はついてこないと思う。

KATOがDCCでコケたのはまさにそこだと思うし、KATOもそれがわかっているからサウンドボックスなるものを開発したんだと思う。

音が出るって本当にカッコいいからね。

アナログユーザー向けにサウンドボックスがあってもいいと思うけど、どうせ音源を作るならDCCsoundを展開して新たなユーザーの開拓をすべきだ。

新しい鉄道模型の形を提案して、メーカーとしてしっかり情報発信するべきだ。

だって世界はもうDCCが当たり前なんだから。

しかも最近は欧米のショップでもKATOやTOMIXを取り扱っているし、KATOなんかは大々的に欧米進出しているんだから、なんで独自にサウンドデコーダーを作らないんだろう、なんで車載しないんだろう。

メーカーがサウンドデコーダー搭載車さえ販売してくれれば、少しずつDCCユーザーも増えてくるし、次第に鉄道模型の主流はDCCsoundになるんだと思う。

だって、DCCsoundにはそれだけの魅力があるから。

多少値段が高くても、値段以上の価値があるし、あれだけ遊び倒せる機能があれば飽きもこない。

さらに、今では高価なコマンドステーションの問題はDesktopStationが解決してくれる。

z21やEcosに負けないクオリティを持つDSair2は、周辺機器付属の完成品が2万7800円、本体のみのキットだと1万5800円だからDigitraxのD102より圧倒的に得だ。

↓購入やファームウェアのダウンロードはこちらから。

↑これがDSair2のキット。

基盤に部品をハンダ付けするだけ。

↓組立てや設定はこちらの動画参照。

↑完成。

↑コントロールはスマホやタブレットでブラウザを開くだけ。

アプリ等のインストールは一切不要。

こんないいものがあるんだから、日本のメーカーは今こそDCCsoundモデルを製品化するべきだ。

しないんだよね、これが。

どんな理由があるか知らないけど、こんな寂しいことはないよね。

今の日本では、DCC電子工作連合の方たちの頑張りに頼るしかない。

↓

私はユーザーの一人として、ヨーロッパメーカーの製品やDCC電子工作連合の方々が展開する機器を用いてDCCの魅力を発信しようと思う。

とりあえず屋根裏のレイアウトを開通させることが当面の課題で、その後はDesktopStationのDSair2やDSmainを使ってシステムを構築する。

ポイントやアナログ車両はnuckyさんのワンコインデコーダーで工作する。

そして、情景重視のレイアウトを動画撮影してDCCsoundという新しい鉄道模型の魅力を発信していこう。

いつか日本のメーカーがDCCを無視できなくなるまで頑張ってみたい。

ではまた!

追伸、JR浜松さん、Nardiさん、DCC電子工作連合さん、yaasanさん、勝手にリンクを貼ってしまってすみません。

第2ループの見積りを立てる [レイアウト]

こんばんは。

久々に屋根裏にやってきました。

どこまでやって、どこからやるのか、そんな感じ。

とりあえず、昨年末に購入したOBBのNightjetを屋根裏ワンダーランドにデビューさせてみました。

↑中央駅に停車するNJ。

客車13両と機関車の編成ですが、わが家の中央駅にはすっぽり収まります。

中央駅から先日作ったヤードまで回送する様子を動画撮影しようとしたけど、自然解放、脱線を繰り返してもううんざり。

L.S.modelsは自分で調整しないとまともに走らない、でも、そこがかわいかったりする。

これからたっぷり時間をかけて可愛がろうと思う。

↑やっとの思いでヤードにやってきたNJ。

これを見ていると、どうしてもやりたくなるのがこれ。

↑手元にある車両をヤードに並べる。

↑俯瞰もしてみる。

おおおおお!かっこいいじゃん!

おっと、ずいぶん時間がたってしまった。

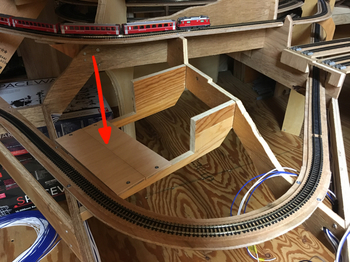

↑まずは赤矢の路盤を延長させるため、緑矢のところから梁を伸ばす。

↑梁を伸ばしました。

散らかってるのは見ないでちょーだい。

ここから路盤を延長させる予定だったけど、気になっている第2ループの位置を見てからに。

↑上矢印の線路が第2ループの始まり。

位置を合わせてループ路盤を床に置いて位置合わせ。

↑赤矢の梁を床に再現したのが緑矢の金尺。

↑120mmかぁ。

ちょっと狭い。

ここに線路3本敷いて400mm上にあるループ線までの斜面を作る。

結構な絶壁になる。

さて、どうしよう。

↑スペースを確保するため赤矢部分を緩やかなカーブから直線に変更してみる。

↑そうすると175mmの幅になった。

これぐらいあると余裕があっていいな。

うん、これでいこう。

今夜は妻の実家にお泊りなのでここで時間切れ。

ではまた!

鉄道模型芸術祭へ行く [エピソード]

こんばんは。

先週で単身赴任も終わり、約2か月半ぶりに自宅での生活が始まりました。

短いとは言え、やはり落ち着かない。

家が1番ですね。

最初の週末は家族サービス、妻にはのんびりしてもらうことにしました。

土曜は娘の習い事の発表会だったので、日曜は私が子供たちを連れて上野動物公園にお出かけです。

で、ついでにと言ったらアレですけど、午前中は鉄道模型芸術祭というやつに行ってきました。

このイベント、TwitterのTLに流れてきて昨日知りました。

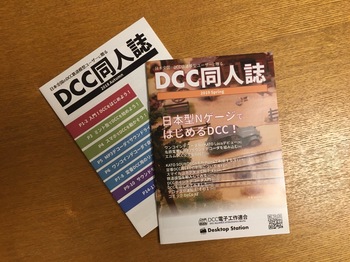

昨日の今日であえて訪問した理由は、なかなか入手できなかったDCC同人誌が手に入ると聞いたから。

DCC同人誌はDCC電子工作連合とDesktop Stationが提供している日本で唯一のデジタル鉄道模型情報誌です。

しかし、書店で購入することはできず、関連商品を購入するか、今回のようなイベントでの配布に頼るしか入手経路はありません。

1度読んでみたいと思っていたのでイベントは二の次で同人誌目指して行ってきました。

そしたら、なんと、最新版のほか前回の冊子も手に入りました。

ラッキー!

これから熟読してみようと思います。

え?

鉄道模型芸術祭の感想?

そうですね、まぁ、いいんじゃないですか。

趣味の世界は色々ですからね。

毎回この手のイベントを見て思うのは、もっと楽しさを魅力的な形で伝えることができたらいいのになぁというところです。

ヘビーユーザーが個人的に楽しむ独特の世界。敷居が高くて素人を寄せ付けない感がハンパない。

もっとカジュアルな感じにしたらいいのになぁってホントに思うんです。

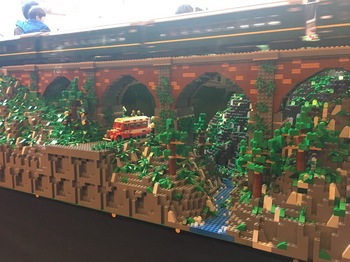

今回、私が1番魅力的に感じたのはこれ。

レゴで作った鉄道模型です。

コンセプトが一般向けで、とてもカジュアル。しかも、カジュアルなくせに造り込みがハンパない。

これが日本の鉄道模型に足りないところなんだろうな。

あと、DCCを展示している人の多くがD esktot StationのDSmainやDSair2を利用していて驚きました。

yaasanさんは凄い人だなぁと改めて思いました。

ヤード建設 その4 [レイアウト]

こんばんは。

先週末、ついに第2ヤードが完成しました。

第2ヤードは全部で11線。

長さは平均で2300mmです。

まぁフレキシブルレールが減ること減ること。

100本購入したフレキシブルレールは既に60本を切ってしまいました。

そして失敗も。汗

第3ヤードへ続くここです。

↑矢印のとこ、なんか変ですよね。

↑うわぁ、やってしまった!

レールを切るとこ間違って1cmほど足りてない。どーすんだよ!

↑枕木は接着剤でガッツリとベニヤ板にくっついてるので、レールだけを抜き取りました。

↑そして、新品のフレキシブルレールからレールだけを移植。

↑枕木にレールを完全に差し込んで。

↑今度こそピッタリの長さに切断。

↑今回も妖精さんに力を借りて修復完了です。

↑この分岐の束がたまりません!

↑あとは第3ヤードの建設を残すのみですが、とりあえず次回からは本線の設置に移行します。

ではまた!

目的地の確認 [エピソード]

今年に入ってから、期間限定ではありますが単身赴任的な状態になり、2か月が経過しました。

金曜の夜に自宅へ帰り、日曜の夜に職場に戻るという生活のため、なかなか屋根裏レイアウトへは行けません。

週末は妻を育児から解放してあげたいし、私自身も子供と過ごす時間が欲しいので、どうしても屋根裏は後回しです。

しかし、平日の夜なんかは仕事が終わったあとに屋根裏のこと、今後の製作過程、方向性などについて朧げながら考えたりしています。

あれこれ考えているうちに、人間という生き物は、道を逸れて訳の分からないことまで考えてしまうもの。

私も人間の端くれなので、なんでこの趣味を始めて、今に至るまで続けているんだろう?とか、いったい幾ら注ぎ込んだんだろう?とか、本当は何がしたいんだろう?とか考えちゃうんですよ。

バカですよね。

やりたいからやってんだし、10年以上かけて少しずつ買ってんだし、ジオラマ作って動かしたり光らせたりして動画でも撮りたいと思ってんだし、考えなくたって分かっているんですね。

ただ、自分を取り巻く環境が少しずつ変わってきているのは確かなことで、少なからず変化に影響されてブレてきている部分もあったりします。変化にシンクロしながら自分の道を見失わないために、ここらで頭の中や環境を整理しておくことが大事だと思いました。

そこで長くなるかもしれないけど、自分の目的地の確認。時間のある人だけお付き合い下さい。

↑これが私の原点。

「世界最大の鉄道模型」という触れ込みが私を惹きつけたのは言うまでもないけど、本物を見て「これは自分が知っている鉄道模型ではない」と思ったのです。

それまで私が雑誌や模型屋さんなどで見てきたレイアウトは幾何学的、かつ、システマチックな線路配置、無機質で殺風景な街並み、不自然な地形、フォーリッジの山、言い訳程度に配置された人と車、ひたすら線路と鉄道車両。

子供の頃から模型が大好きだったけど、何かが違うと思った鉄道模型。

その概念を打ち破ったのがミニチュアワンダーランドでした。

そこには生きた人間の営み、活気に溢れた街並み、鉄道だけでなく、車やストラクチャーが動く、そして、リアルな地形、海、山、平原、森がミニチュアで再現されていました。

遊び心の詰まった世界、模型好きじゃなくても楽しいと思える世界がそこには広がっていました。

これこそが私が追い求めていた世界。

(ちなみに、私が訪問した時、空港はまだ建設中でした。)

あの世界観を屋根裏部屋の4500mm×3500mmのスペースに作りたいのです。

スケールは小さいけど、個人の趣味としては一生楽しめるサイズ。

●屋根裏ワンダーランドはこうありたい

1 主役は街並や大自然、鉄道はあくまで一部

2 夜景を実現

3 思わず笑ってしまうような人の営みを再現

4 カーシステム導入

5 今のところモビルスーツ禁止(笑)

他にもこだわりたい部分はあるけど、まぁ、こんなところ。

●運転システム

2008年、初めて手にした欧州型鉄道模型がDCCで、その凄さを知ってしまったため、運転システムはDCCにする予定だった。しかし、日本でDCCがちっとも流行らず悩んだ挙句、最初はアナログでいこうと思っていた。

でも、ここ最近になってyaasanさんの

Desktop Station

↓

を知って日本でもDCCを手軽に楽しめることを知ったし、ワンコインデコーダーを提供しているNuckyさん

↓

もいるし、実は日本って世界一リーズナブルな価格でDCCを楽しめるところなんじゃないかって気づいた次第です。

その知識を与えてくれたのが、Nardiさん。

Nardiさんはとにかく研究熱心な方で、DCCのあれこれを自ら購入検討して惜しげもなくブログにアップしてくれる。

この人の存在は本当に大きい。

DCCが気になってる人は絶対にブログを見るべき。

↓

そしてヨーロッパ鉄道模型をデジタルで楽しんでいるJR浜松さん、

↓

木こりさん

↓

もいる。

欧米の模型店から個人輸入だってできるようになった。

日本のメーカーがDCCを提供しなくたって、もう怖いものなし。

だから、屋根裏ワンダーランドはDCC対応で行くことに決めた。

とは言っても、最初はアナログでも運転できるようにして、最後は完全デジタル化という流れになると思う。

レイアウトが完成する頃には手元の車両もほとんどがDCCになってるだろうな。

問題は今まで集めてきたアナログ車両。デジタル化する予定ですが、中にはデコーダーを載せるスペースがない車両もあるはず。

そいつらにはストラクチャーとしての生涯を送ってもらうか、トレーラー化して重連用にするかしかない。

あとはポイント問題。

屋根裏レイアウトではKATOの6番ポイントを使用しているけど、今のところ公式にデジタル化できるのは4番ポイントだけみたい。

6番をデジタル化する実験をしてみないといけない。無理なら無理でポイントだけアナログでいってもいいかなと思う。

むしろ、トグルスイッチでバチンバチンてやるのも憧れる。

●シーナリー

日本でレイアウトを作るとなるとドカンとベニヤ板を置いて、そこに線路を敷いて地形を作る。楽だけど、立体的なレイアウトを作るのは難しい。

その点、私が採用しているオープントップ構法は路盤だけで線路を敷く場所を構成するため、高低差の自由度が無限になる。

ちなみにうちのレイアウトは最大高低差が480mmになる。

路盤と路盤の隙間に金属メッシュを張ってその上から石膏を塗って地形を作るので、より実感的な地形を再現可能。

山間部のシーナリーはヨーロッパらしく岩と針葉樹、平地は牧草地と広葉樹。

街は3カ所。

中央駅がある街は中世から続く旧市街地と20世紀以降の新市街地で構成する。

ローカル駅がある場所は郊外のニュータウン的な位置付け。

レーティッシュ鉄道的な沿線には、お城と観光地を再現する。

●コレクション

鉄道の時代設定は基本1990年以降。

つまりEP5からEP6になる。

でも、保存鉄道という名目でEP4以前もたまに走ってる。

国はドイツ、スイス、オーストリアがベースだけど、フランスやチェコも増えつつある。

最近はブログやツイッターで知り合ったヨーロッパ鉄道模型ファンの影響を受けて沢山の車両を買っているけど、本来はコレクション重視ではなく走らせること重視。

だから走らせられないほどのコレクションはいらない。

うちのレイアウトには37線のヤードがあるけど、既に飽和状態だからそろそろ自粛しようかと思ってる。

ということで、とにかく景色を重視、ディテールは追求しすぎず程よく、そこを列車が悠々と走り抜ける、車が走るレイアウトを作りたい。

その様子を動画撮影して編集を楽しみたいと思っている。

あぁ、なるほどね。

私の趣味って本当は鉄道模型ではないのかもしれない。

模型で憧れの空間を作って記録に残す。

それが私のやりたいこと、目的地なんだと思う。

ではまた!

個人輸入と国内購入の違い [エピソード]

こんにちは。

最近、ドイツのお店から模型を買っています。

個人で輸入すると送料が高くて関税とかもかかるし、そもそも言葉がわからない、それに荷物が行方不明になったり、運搬過程で商品がボコボコになったりしそうで怖いよ。と、多くの人が心配していると思います。

私もそうでした。

でも、心配なんていりません。

個人輸入って超簡単。

言語の問題はGoogle翻訳を使えばほぼ完璧にクリアできます。

しかもね、国内購入するより安いんです。

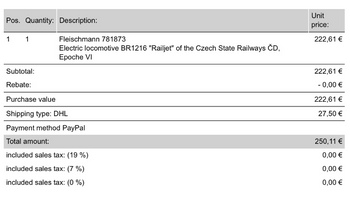

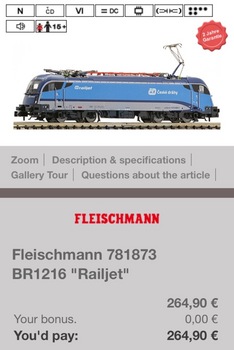

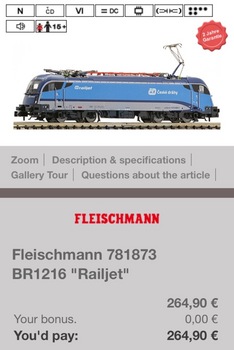

↑今回購入したのはこれ。

Fleischmann#781873 チェコのrailjet専用機関車BR1216です。

ん?BR?Rhの間違いじゃないのか?

まぁ、いいや。

購入したお店はドイツのModellbahnshop-lippeです。

lippeで買い物するのは今回で2回目ですが、最初に注文したMinitrixのGoPEx(ゴッタルドパノラマエクスプレス)は注文から1年が経過しようとしているけど、いまだ発売されていません。

だからlippeからの買い物は今回が実質初めて。

画像を見てわかるとおり、価格は€264.90で、現在の為替レート€1=125円で換算すると33,000円強となります。

ところが、これはユーロ圏の付加価値税(日本で言うところの消費税)込みの値段です。

ユーロ圏から輸出すると、この付加価値税がかからないので、実際にはこうなります。

商品価格は€222,61なので約27,826円。

送料が€27,50なので約3,437円。

合計€250,11なので約31,263円。

私はPayPalで精算しているので、両替手数料が少しかかって€1=129円での換算になり、支払い額は32,508円でした。

輸入時の消費税と通関手数料の合計が1,400円だったので、総支払い額は33,908円です。

日本で海外鉄道模型をもっとも良心的な価格で購入できるエルマートレインさんでも、商品価格と送料で38,000円強なので、約4,000円もお得ということになります。

こいつは凄いじゃないですか。

じゃあ、荷物の状態はどうなの?

↑こんな感じでやってきます。

↑ダンボールの中にダンボールを入れて強化。さらに緩衝材の紙。

↑さらにさらに、プチプチでコーティング。

これだけ堅牢な梱包なら投げても大丈夫そうですね。

↑そして、こちらが今回のトラッキング。

お店に注文したのが2月9日でお店から発送したのが2月11日。わが家に到着したのが2月17日なので注文から8日でドイツからやってきたわけです。

凄くない?

ネットでポチるだけで、ドイツから日本に荷物が届くんですよ。

凄いよね。

確かに送料が3,500円ぐらいかかるのは高いと感じるかもしれないけど、ドイツから来るんですよ。地球の裏側ですよ。20,000キロぐらい離れてるんですよ。

日本で3,500円払ったらどこまで行けますか?

東京から熱海まで新幹線で3,670円ですから、この送料がどれだけ安いかわかると思います。

こりゃもう、輸入するしかないですね。

あ、ちなみに、購入後のアフターサービスのことを考えると国内販売店のエルマートレインさんが有利です。

今までずっとお世話になっていたし、これからも利用したいと思っています。

マジで。笑

ではまた!

ヤード建設 その3 [レイアウト]

こんばんは。

寒い寒い3連休いかがお過ごしですか?

私は半日だけ屋根裏部屋で作業できました。

↑まずはヤード連絡線とヤードを繋げるところから。

路盤の下に見えているコードはフィーダー線なのですが、どちらの線路に青線と白線を繋げるのかわからなくなっています。

そんな時は原点回帰です。

↑なるほど、外回りが白か。(未来の自分への情報提供)

↑フィーダー線をハンダ付けして線路を設置します。

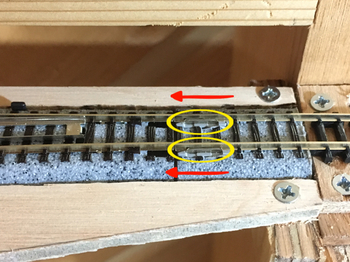

↑黄色で囲ったユニジョイナーは矢印の方向にスライドできるように作ってあります。

↑これで接続完了。

この機構はポイントが故障した場合、簡単にポイントを交換できるようにするためのものです。

↑ではでは、ヤードを作っていきましょう。

まずは線路を敷く目安となる罫書きから。ヤード全体に罫書きするだけで1時間以上もかかりました。

それでは1番奥の貨物列車用から線路を敷いていきます。

↑1本目。800mm

↑2本目。1600mm

線路を切断することなく、単純に繋げるだけなのでサクサク進みます。

↑3本目。2400mm

第3ヤードに差し掛かりました。

↑4本目。3200mm

もはや第2ヤードのポイント群は見えません。

↑5本目。4000mm

長すぎる、こんなに長くて使いこなせるのか不安になります。

↑不安なのに、まだちょっと伸ばせますね。

↑伸ばしちゃいました。4050mm

ここでちょうどフレキシブルレール200本目となりました。800mmが200本てことは、160,000mmです。つまり160mも線路を繋げてしまったということになります。

頭がおかしいですね。

↑すでに追加の100本がヨドバシさんから届いています。

これで安心して80m延長できますが、今日はここまで。

↑で、連絡線伝いに貨物列車がヤードへとやってきました。

線路を磨いてないので、ほぼ通電せず。ここまで手押し車です。涙

↑ヤードに入線。

↑falns30両編成が短く見えちゃうチョー巨大ヤードの全容がこれです。

これが完成した暁には、鉄模ヲタが無事に昇天して異様なほどの早口で喋り始めることでしょう。

ではまた!